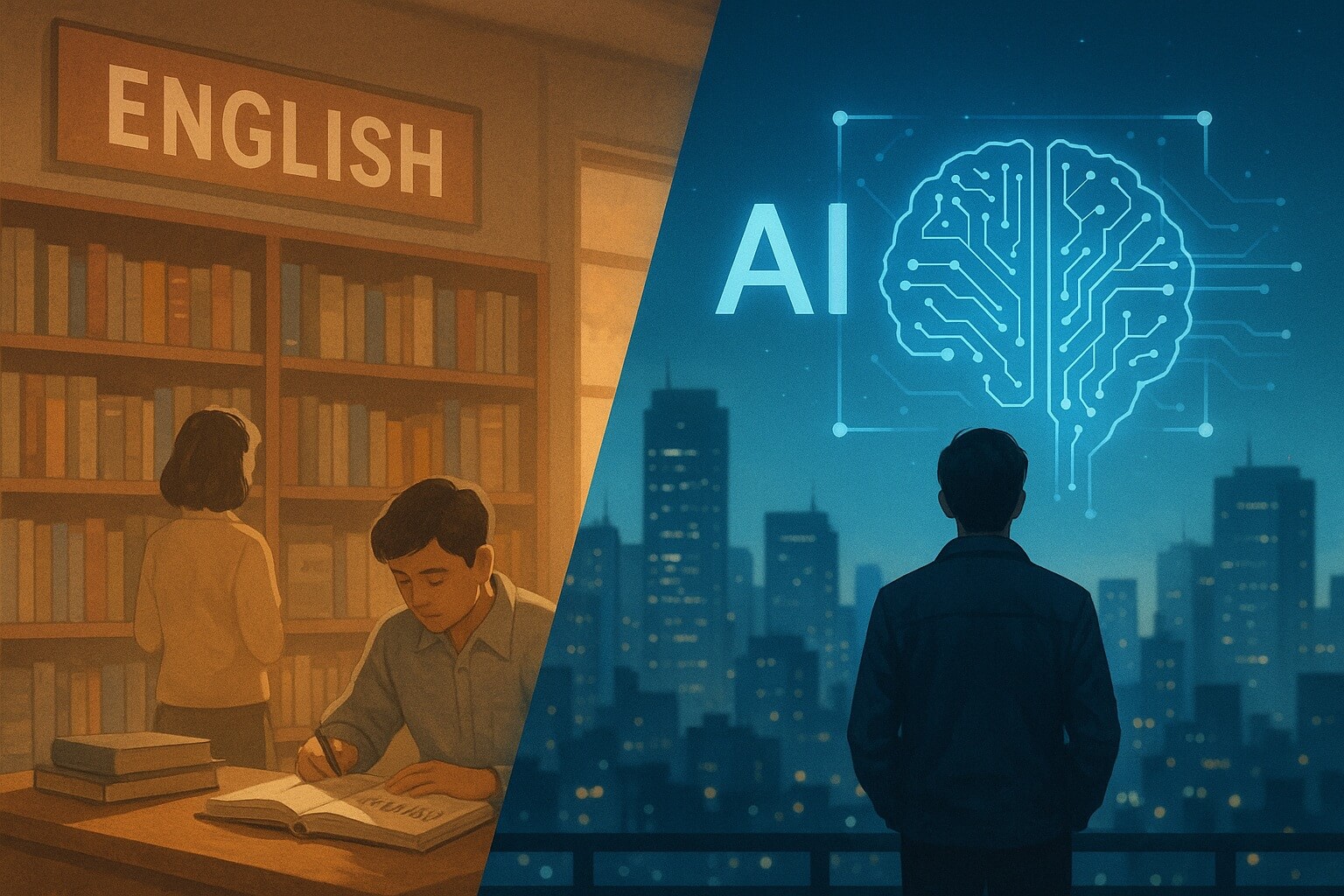

かつて昭和の時代、多くの人が「英語さえできれば将来は安泰」と信じていた。

教材や英会話スクールが全国に広がり、社会全体が“英語熱”に包まれていた。

それから30年──時代は大きく変わり、今や「AIを使えるか」が新たな分岐点となっている。

本稿では、昭和の英語ブームから何を学び、なぜ今こそAIを始めるべきかを考察する。

1.昭和の英語ブームとその背景

戦後の日本において、英語は単なる言語以上の意味を持っていた。

経済復興を経て高度成長期に突入すると、ビジネス、旅行、留学など、あらゆる分野で英語の重要性が高まった。

特に1980年代から1990年代にかけては、英語教材のテレビCMが毎日のように流れ、NOVAやECCなどの英会話スクールが都市部を中心に急増した。

文部省(現文科省)は1989年に「ゆとり教育」の一環として、小中高での英語教育改革を進め、TOEIC・英検といった資格試験もブームの一翼を担った。

一方で、こうした熱狂の裏には「形だけの学習」にとどまってしまった人も少なくない。

英会話教材を買っても3日で挫折、スクールに通っても成果が出ず…という声も多く、真に「使える英語」を身につけた人はごく一部に限られていた。

この構図は、まさに現在の「AIツール活用」にも通じる部分がある。

2.AIは現代の“英語”である

2022年にChatGPTが登場して以降、AIの話題は一気に社会に浸透した。

画像生成AI(Midjourney、Stable Diffusion)、動画生成、データ分析AIなど、一般利用が可能なツールが急増し、ビジネスから教育、創作まで幅広い分野で実用化が進んでいる。

経済産業省の2024年調査では、「業務で何らかのAIツールを使用している」企業は45.3%にのぼり、特に中堅〜大企業での活用が進んでいる。

また、求人票の中でも「AIツール活用経験」や「ChatGPT活用能力」などが求められるケースも増加中である。

つまり、かつての「英語とパソコンができれば就職に強い」と言われた構図が、令和では「AIを使いこなせる人が先に抜け出す」という構図に置き換わってきている。

ここで重要なのは、「AI開発者になること」ではなく、「AIを使って日常や仕事を改善する力」である。

かつても「英語を話す」ことが目的であって、「英語学者になる」ことが目的ではなかったように。