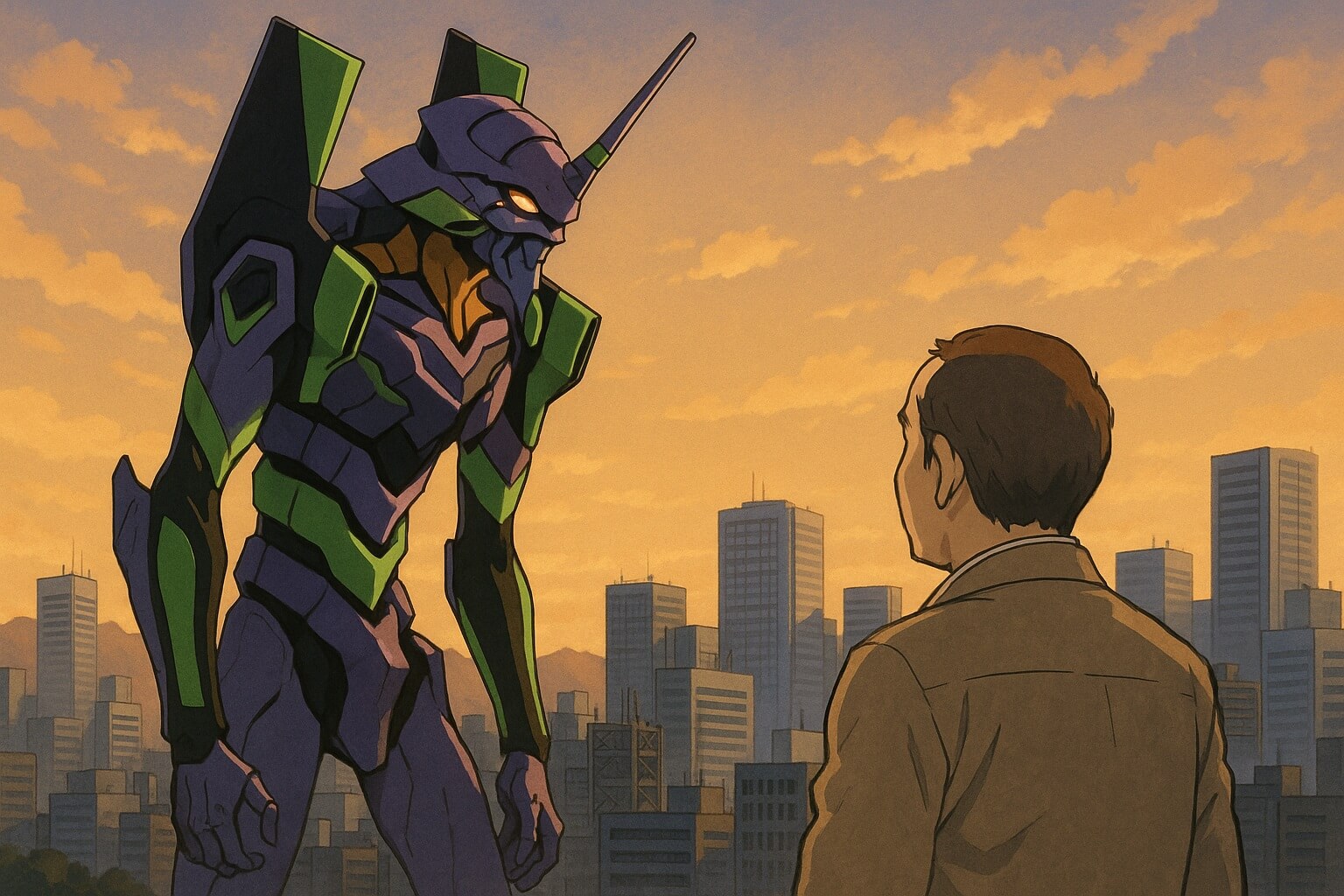

1995年の放送開始から30年近くが経つ今なお、語り継がれるアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』。

アニメ史において異例のブームとなり、世代を超えて影響を与え続けている。

なぜここまで強く人々の記憶に残り、何が時代を動かしたのか。

昭和のおじさん目線から、その背景と理由を3つに分けて読み解いてみたい。

1.時代の空気を正確に切り取った作品性

『エヴァンゲリオン』が放送された1995年という年は、まさに“平成の空白期”とも言える時代だった。

バブル崩壊後の日本社会は将来への希望を見出しづらく、若者を中心に閉塞感が漂っていた。

・阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件と続いた社会不安

・就職氷河期の入り口となる経済環境の悪化

・TVの多チャンネル化とオタク文化の市民権獲得

こうした時代背景の中で、『エヴァ』は従来の「明るく前向きな正義の味方」像から逸脱し、内面の葛藤と世界の不条理を赤裸々に描いた。それはまるで、見る者自身の苦悩や不安を投影する鏡のようだった。

碇シンジの「逃げちゃだめだ」のセリフが共感を呼んだのも、戦わなくてはいけない理由すら見つからない現代人の心情を代弁していたからだろう。

2.ジャンルを超えた「混成メディア」の先駆け

『エヴァ』はSF、ロボット、心理劇、宗教モチーフといった様々な要素を融合させた“混成ジャンル”だった。

表面的にはロボットアニメだが、少年の成長譚でもあり、宗教的象徴も多数登場する。

・ATフィールド=人との心の壁という心理的な比喩

・ロンギヌスの槍や使徒=キリスト教・ユダヤ教的な世界観の引用

・ゲンドウとユイの関係性=親子論や倫理への問いかけ

当時、オタク文化に属する人たちにとって、作品を深読みすることは知的な遊びであり、考察・解釈を通じて自分の存在価値を確認する手段でもあった。

さらに雑誌『Newtype』などで毎月発表される考察や裏設定の断片が、ファンの知的好奇心を刺激し続けた。

TV放送だけで完結せず、同人誌・ネット掲示板・考察本など多メディアでの議論が加熱したのも、「参加型コンテンツ」の先駆け的な役割を果たしたと言える。