プログラミングを学ぶ上で「とっかかりやすいけど奥が深い」と感じるのが、アルゴリズムとデータ構造です。

でも実際は、最初に「基本構文」の型を知っておくだけで、ずいぶん理解しやすくなります。

さらに最近は、PythonやJavaScriptのように、少ない記述で実行できる言語も増えています。

この記事では、2025年現在の視点で、初心者がまず押さえるべき知識を整理してみました。

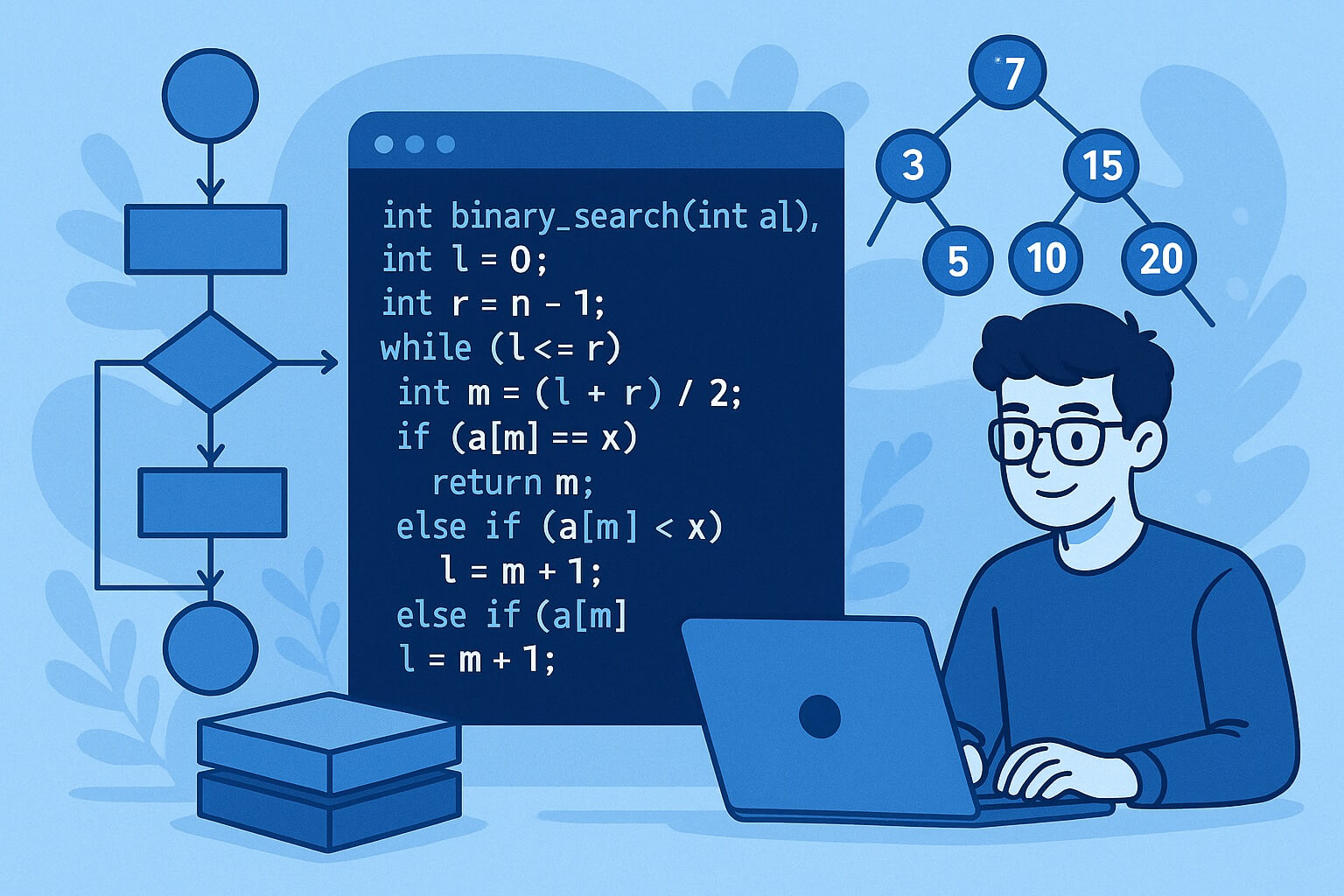

1.アルゴリズムとは何か?構造を知れば考え方が変わる

アルゴリズムとは「問題を解くための手順やルール」のことです。

たとえば、1~100までの数字の合計を求めるとき、「1+2+3…」と足すより、公式「n(n+1)/2」を使った方が速いですよね。

これも立派なアルゴリズムですが、現在使われている代表的なアルゴリズムには、次のようなものがあります。

・ソート(並び替え):バブルソート、クイックソート、マージソートなど

・探索(検索):線形探索、二分探索、幅優先探索、深さ優先探索など

・数値計算:最大公約数、素数判定、フィボナッチ数列など

こうした手法を「いつ」「なぜ」「どう使うか」が分かってくると、問題に対するアプローチの選択肢が一気に広がります。

たとえば「毎回リストの中を全部見てるけど、これって高速化できる?」と思ったとき、探索アルゴリズムの知識が役に立つわけです。

そしてもう一つ大事なのが「計算量(オーダー)」という考え方で、同じ結果を出せても、アルゴリズムによっては何十倍もの差が出ることもあります。

基本的な目安はこのあたり。

・O(1):一回の走査で終わる(例:配列のインデックスアクセス)

・O(n):順に調べていく(例:線形探索)

・O(log n):半分ずつ減らす(例:二分探索)

・O(n^2):ネストされたループ(例:バブルソート)

まずはこうした目安を知っておくことで、少しずつ「無駄の少ない書き方」を意識できるようになります。

2.データ構造の基本は「箱の並び方」を知ること

アルゴリズムの理解に欠かせないのが「データ構造」です。

データ構造とは「データの格納のしかた」「並べ方」を指します。

身近なところでは、配列・リスト・連想配列(辞書)などが代表例です。

用途に応じて、次のような構造が使い分けられます。

・配列(Array):サイズ固定、順番あり、添字でアクセス

・リスト(List):可変長、追加・削除しやすい

・スタック(Stack):後入れ先出し(LIFO)

・キュー(Queue):先入れ先出し(FIFO)

・連想配列(Map / Dictionary):キーで値を管理

・ツリー構造:階層的に整理、検索や分類に強い

たとえば、Web画面で「戻る」ボタンを管理するにはスタック構造が便利です。

また、チャットアプリなどでは、メッセージを順に処理するためにキュー構造を使うこともあります。

JavaScriptやPythonでは、こうした構造が標準で使えるライブラリに用意されているため、使い方を知っておくだけでも効率がグッと上がります。

プログラムが複雑になる前に「どの箱を使うか?」を考えるクセをつけると、整理されたコードが書けるようになります。